LONG LONG AGO

昔、昔のその昔、十二代ウエモンさんは帯広市立西小学校に続き帯広市立第二中学校を卒業したのでした。成績の程は全く不明ですが、過去に一度だけ成績優秀だったと褒められた事がありました。それは26歳の時の自身の結婚式での新郎紹介の時でした。仲人さんに「新郎の文彦さんは学業優秀で・・・・」と言われたそうです。そういえば祖父(種治)の言によると誰でも人生二度褒められるそうです。一度目は結婚式、二度目は自分の葬式(これは自分では聞けないと思いますが、多分・・)だそうな。

この西小学校は歴史が古くは伏古小学校と呼ばれ、明治30年代までさかのぼる事ができます。私が入学した当時は木造平屋建てで、全校で350人くらいいたかな!?

この西小学校は歴史が古くは伏古小学校と呼ばれ、明治30年代までさかのぼる事ができます。私が入学した当時は木造平屋建てで、全校で350人くらいいたかな!?

これは二中の校章です。

これは二中の校章です。

西小学校は昭和39年、二中は昭和42年に卒業しました。

そうそう、今日は私の履歴をご披露申し上げているわけではありません。前置きが長くなりましたが、今夜6時からバイプレーンでクラス会が開かれます。当時2クラス62人の卒業仲間がいましたが、今日は27~28名ほど集まるそうです。全員がもう前期高齢者!それぞれの顔識別できるかな?はたまた識別してもらえるかな?白髪、ハゲ、皺、中年太り等‥

3.11

東日本大震災が起きてから今日で5年目を向かえると言う事で、ここ数日は震災後の復興の進捗状況や津波は天災だけれど人命の被害は人災では、と言った検証についての放送番組が相次いでいます。

今日の内容とはかかわりのない写真ですが、これは襟裳岬です。今日は海の話題と言う事で、イメージ写真です。

今日の内容とはかかわりのない写真ですが、これは襟裳岬です。今日は海の話題と言う事で、イメージ写真です。

十勝・帯広は内陸の地方なので、帯広から100キロほど南に位置する襟裳岬に行くこともちょっとしたドライブ気分を掻き立ててくれる場所です。バイク通学をしていた高校3年(17歳)の初夏(土曜の午後家にも帰らず、親にも内緒で・・)、友達のバイクの2台で襟裳岬に初めて自力で行きました。山と川しか見たことのない少年にとって、ズーット沖まで続く岩礁、奇岩に目を見張ったものでした。岩礁の近くまで降りて行くと繰り返し押し寄せる力強い波の音が心に心地よく入ってきたことを思い出します。

黄金道路の途中ところどころに、崖にへばりつくように漁師の集落があり時には、昆布が干してあったりと、海を糧に生活を営んでいる事に驚きながら岬を目指しました。規模は比ぶべきもありませんが、こんな所に5年前のような津波が押し寄せてきたら、一瞬にして根こそぎ生活のみならず命まで奪われてしまうんですね。

三陸地方は1000年以上に亘って何度も大津波を経験し、それぞれの年代に起きた大津波の際、津波の到達した位置を知らせる石碑が高台の中腹にいくつも建てられているようでした。そういった過去の悲惨な経験を後世に伝える石碑があったにも係わらず、今回のような大きく悲惨な被害が出てしまいました。後智恵で物を言いますが、少なくても職住分離をするとか常日頃避難訓練をしておくとか出来なかったのでしょうか?

翻って小さな話ですが、我が家は北海道に移住し百姓を続けて四代、ほぼ100年になります。それぞれの代には25年とか30年の百姓と言う苦労や経験を積みつつ次世代にバトンを渡して来ましたが、なかなかバトンが上手く渡せないと言うか受け取ってもらえないと言うか、オレが!!と言う自意識が強く世代交代のたびにギクシャクしてしまいます。

なかなか先代の苦労して得た経験は伝わらないものです。

恐れていた事が・・・

3月3日に「お買い得品」と言うニュースを載せました。

離農した農家から買い取ったこのトラクターです。

離農した農家から買い取ったこのトラクターです。

3月2日に引き取りそのまま整備工場に入れて点検をしてもらいました。今日結果が出て、クラッチが磨り減っているようで交換しなければならないような状態です、とのコメントでした。キャビンつきなのでキャビンの脱着料を含めると相当な金額を覚悟しなければならないようです。トラクターは捨て値のような価格で貰ってきたので、まあいいか!?とも思いますが、何か釈然としない気持ちが・・・・

読書

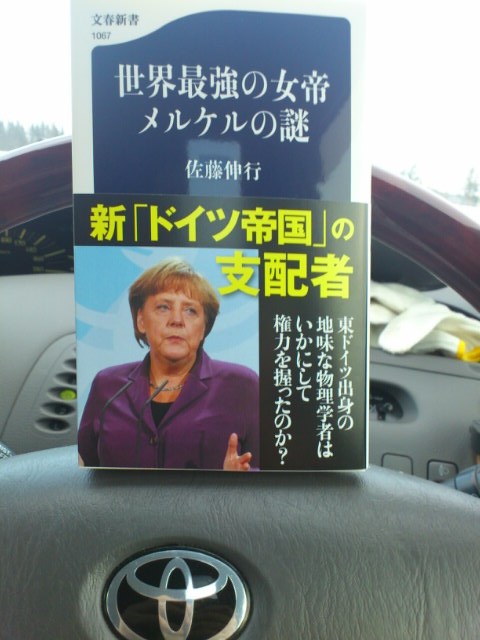

昨日ほどでは有りませんが、今日も曇りながら暖かな日中でした。今日は5件ほど支払いを済ませて来ました。いつものごとく帰途本屋に寄り3冊購入!乱読ですね!?

一冊目は"メルケルの謎"そういえば東ドイツの出身と言うだけで、人物については全く分からないので・・・・

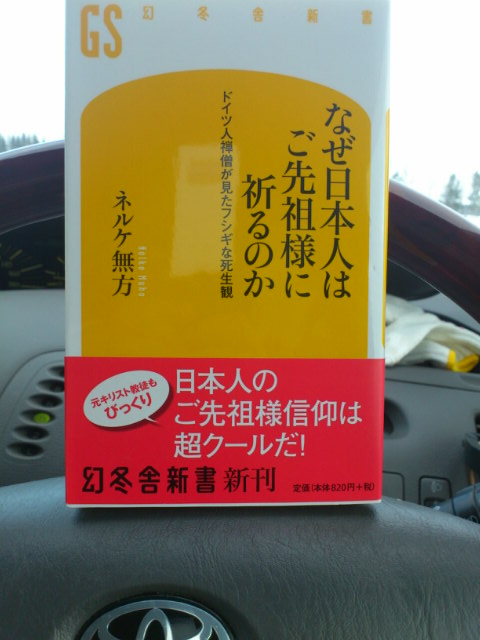

2冊目は祖父が牧師と言うドイツ人禅僧の見た"先祖信仰"の日本について。我が家は運のいいことに西暦1400年代からご先祖様の系図が残されており、名前が分かるだけでも想像をかき立てられます。

2冊目は祖父が牧師と言うドイツ人禅僧の見た"先祖信仰"の日本について。我が家は運のいいことに西暦1400年代からご先祖様の系図が残されており、名前が分かるだけでも想像をかき立てられます。

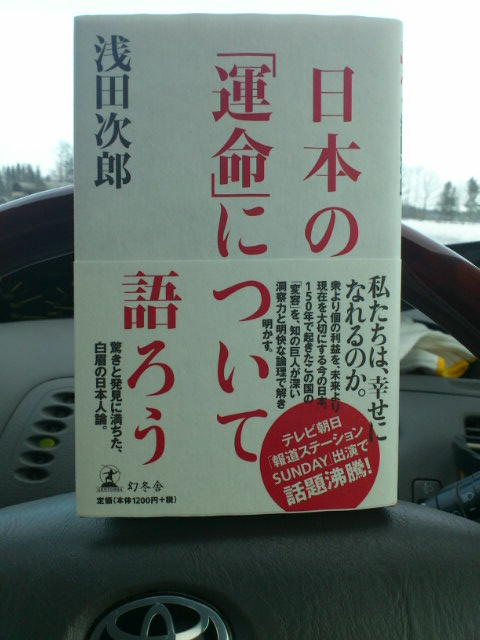

3冊目。司馬遼太郎の描いた日本人像は殆ど読みましたが、今回は浅田次郎で薫陶を受けたいと思います。なんてったって"椿山課長の7日間"に愁眉を開かれ、JALの機内誌では"翼"と言うエッセイも楽しく読ませていただいております。

3冊目。司馬遼太郎の描いた日本人像は殆ど読みましたが、今回は浅田次郎で薫陶を受けたいと思います。なんてったって"椿山課長の7日間"に愁眉を開かれ、JALの機内誌では"翼"と言うエッセイも楽しく読ませていただいております。

幸か不幸か心臓の病を得て仕事が出来なくなり、家内や長男夫婦、さらには年老いた両親に支えられて、大好きな読書が堪能できます。ああ、楽しみです。早く読みた~い!

幸か不幸か心臓の病を得て仕事が出来なくなり、家内や長男夫婦、さらには年老いた両親に支えられて、大好きな読書が堪能できます。ああ、楽しみです。早く読みた~い!

無心の信心・・

我父の日課は、早朝の散歩と夜の御勤め(読経)です。

散歩は雪が降っているとやら、吹雪いている、前日雪解けが進みアイスバーン状態なので転倒の可能性が大だ!と言う事で休む事も間々ありますが、御勤めだけは欠かしません。

仏壇に向かって読経し、おリンを敲くのを毎日のように孫が眺めています。仏間と居間は柵で仕切られ近づくことは出来ませんが、読経が終わると毎日のようにせがんでお参りをするのが孫の日課です。

年の差88歳のコンビで手を合わせてお参りし、おリンを敲かせてもらうのを楽しみにする毎日です。読経の間柵の手前で手を合わせ腰を屈めて幾度も拝みじっと聞き入っています(分かるのかな?と思うくらい毎日手を合わせ聞き入っています)。母(85歳)には、時間がたっぷり有ってもお参りをしないお前よりず~っと偉いよ・・・!なんていわれる始末。

年の差88歳のコンビで手を合わせてお参りし、おリンを敲かせてもらうのを楽しみにする毎日です。読経の間柵の手前で手を合わせ腰を屈めて幾度も拝みじっと聞き入っています(分かるのかな?と思うくらい毎日手を合わせ聞き入っています)。母(85歳)には、時間がたっぷり有ってもお参りをしないお前よりず~っと偉いよ・・・!なんていわれる始末。

なんの下心も無く無心に拝む姿・・、神々しいものです。

自分もいつかは仏壇の中に入るときが必ずやってきますが、孫の代までお参りしてくれる見通しが付きました。「なむあみだぶつ、ナムアミダブツ、南無阿弥陀仏・・・・・」