改正

改正。

読んで字の如く、正しく改める、と言う意味でしょうね。しかし誰にとって?

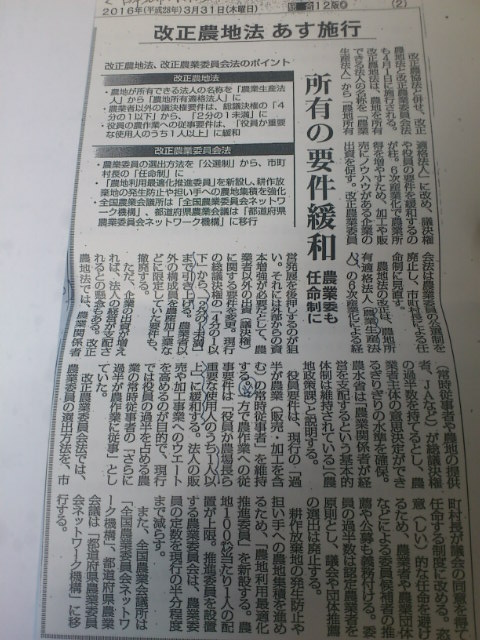

ここ数年、農協法改正、改正農地法、改正農業委員会法そして生乳指定生産者団体法の廃止論など国は矢継ぎ早に農業改革を迫ってきています。

現在貿易自由化を促進するTPPが加盟各国の議会の批准を待ってスタートする情勢にあります。そんな中農業従事者の高齢化と農業人口の減少に歯止めのかからない今、北海道のここ十勝地方では信じられない事ですが、全国的には更に加速度的に遊休農地や耕作放棄地が増大傾向に有ります。そんな中農業者の所得増大のため六次産業化を推進したり、農外企業の農業への参入用件緩和を目的とした農地法の改正です。

現在貿易自由化を促進するTPPが加盟各国の議会の批准を待ってスタートする情勢にあります。そんな中農業従事者の高齢化と農業人口の減少に歯止めのかからない今、北海道のここ十勝地方では信じられない事ですが、全国的には更に加速度的に遊休農地や耕作放棄地が増大傾向に有ります。そんな中農業者の所得増大のため六次産業化を推進したり、農外企業の農業への参入用件緩和を目的とした農地法の改正です。

例えば株式会社が農業に参入しながら、その利益を株主に還元できなかった時に簡単に農地や施設を放棄する可能性があります。そしてその農地が再利用できない状態になる恐れもあります。その点農業のみで生活する農業者は先祖伝来の土地を守ったり、簡単に農地を放棄はしないであろうと思われる中で、疑心暗鬼になっていることは確かです。

過去に大店立地法が施行され、大型店舗の開設が容易になり、価格競争やサービスの面で地元商店街の大半が淘汰され旧中心部はシャッター街といわれ、街のドーナツ化現象と言われる状況を生み出しました。また大型店が出店するためには大規模なまとまった土地が必要となり、またその周辺には新興住宅街も広がり、優良農地は次々と潰されていきました。我帯広も街の中心部繁華街だった所も有料駐車場であったり、貸し金業者の看板ばかりが目立ち勿論貸し店舗の看板があちこちに見えます。そして帯広市としては市中心街の活性化事業を推進していますが、効果は見られず活気は戻ってきていません。

農地は潰れる。老舗の個人商店も姿を消す。街中の歴史ある小学校や中学校も統廃合を余儀なくされています。地方ではなく街中でですよ!

賛成、反対の二項対立では無く、実際に多くある耕作放棄地や遊休農地の解消のためには、その利用希望者に託すべきとおもいます。その前段で事業計画などを専門家などを交えて充分に審査できる体制を整える事も必要なのでは・・・

若いって素晴らしい・・

3月27日、東京港区海岸1丁目にあるホテルインターコンチネンタル東京ベイと言う所で結婚式があり出席して来ました。窓からは東京ベイブリッジやフジテレビが良く見える風光明媚なホテルでした。

結婚式の主役は〇茂実君と〇〇真希子さんで、人生初めてのイベント宜しく緊張の面持ちでの式でした。

結婚式の主役は〇茂実君と〇〇真希子さんで、人生初めてのイベント宜しく緊張の面持ちでの式でした。

ご両人、ケーキ入刀の場面ですが、ねッ、表情が硬いでしょ。

ご両人、ケーキ入刀の場面ですが、ねッ、表情が硬いでしょ。

一通り式が済んで、同ホテルで二次会も用意されそちらの方にも式に出席できなかった知人友人達が集まり午後9時過ぎまで盛り上がっていました。その頃には二人もリラックスし始め、嬉しさ爆発でした。

外を眺めてみると

ベイブリッジは緑、その直ぐ左側にはフジテレビがブルーに輝いていて、これが七色に変化するんですね。実は平成7年に中居正広の"ぼくらはみんな生きている"と言う番組に出演収録のため三度程このスタジオに行ったっけ!!そうあれからもう20年になるんですね!私も年を取るはずです。

ベイブリッジは緑、その直ぐ左側にはフジテレビがブルーに輝いていて、これが七色に変化するんですね。実は平成7年に中居正広の"ぼくらはみんな生きている"と言う番組に出演収録のため三度程このスタジオに行ったっけ!!そうあれからもう20年になるんですね!私も年を取るはずです。

話はそれましたが、我々の40年前の結婚式を思い出してしまいました。そして、40年経っても幸せだぞ~!

誕生日

今日は4月1日、日本全国エープリールフールであり、新年度(28年度)開始の日でもあります。

お役所や団体などはさぞかしお忙しい事でしょう。我が家には、そしてウエモンズハートには殆ど関係無し・・です。

それよりも昨日3月31日はいみじくも私ウエモンの誕生日でした。

幾つだとお思いですか?

そう60歳、還暦です!!??と、こんな風にサバを読めるのは来年の3月31日までです。何か歯切れの悪い物言いですが、ここだけの話・・64歳なんですよ。つまり四捨五入するとうそ偽り無く60歳です。

待てよ?!ということは来年の今日からは70歳です!と言うの?いやあ、年寄りだね・・

実は昨日、花が届きました。

「廣瀬さんに誕生日のお花を届けに参りました~!」との声に、何処の女性からかな?と、ワクワクしながら受け取ってみると差出人は横浜に住む次男でした。考えてみると来年は70歳と言っても良い、この老人に花を送ってくれる人はないですね!

「廣瀬さんに誕生日のお花を届けに参りました~!」との声に、何処の女性からかな?と、ワクワクしながら受け取ってみると差出人は横浜に住む次男でした。考えてみると来年は70歳と言っても良い、この老人に花を送ってくれる人はないですね!

一瞬ですが、「淡い期待、夢!」を見させてくれた次男に感謝です。

言わずものがなですが、夜は長男夫婦が誕生日祝いにたこ焼きパーティーを開いてくれました。母は赤飯を、家内はサッパリとしたデザートフルーツポンチを作ってくれました。昨年はいみじくも病院で誕生日を迎える羽目になり二年ぶりの我が家での誕生を祝ってくれ、この上なき幸せです。

居眠り、それとも死んだ振り??

3月26日は私の曽祖父初次郎(法名 釈清徹)の命日です。私の誕生日の5日前になくなったそうです。享年80歳でした。明治5年生まれの初次郎は美濃国大野郡北方村天上と言う所で、9代続いた生粋の農家の長男でした。当時廣瀬家は旧家でもあり地域の信用も絶大なものがあり、様々な場面で世話役や長と名のつく肩書きをいくつも持っていたそうです。連れ合い(曾祖母)のハツは明治と言う激変の時代背景にありながら、江戸時代さながらの生活態度、社会生活で時代に取り残された感が強かった様です。

結果、岐阜県では生活が成り立たず、山林を売り、畑を売り、最後には田んぼや家屋敷を売り払い北海道の十勝地方に家族8人で移住したのでした。大正7年のこと(今から98年前)だそうです。当時初次郎は46歳、ハツは42歳、子供は三女の16歳を頭に祖父は14歳、一番下の子は2歳と言う年齢構成の家族での移住でした。

移住当時の詳細は追々書いていきますが、3月26日はその北海道移住の立役者である初次郎の65回目の命日でした。

しかしこれは廣瀬家の歴史で、皆さんにはなんの興味もない話でした。

そうです。前振りが長くなりましたが・・・・。そうです、ハイ正解!!3月26日は新幹線が北海道に初乗り入れ。つまり青函トンネルで新幹線のネットワークがとうとう北海道に上陸と言う日でした。

函館まで繋がったけれど、全道各地へのアクセスのネットワークがどうなるんですかね。経済的な波及効果も未知なものです。

そこで次のような面白いニュースが新聞紙面を賑わしていました。

北海道新幹線開業日当日鹿児島県の最南端「山川駅」を午前4時42分に出発し、「鹿児島中央駅」から新幹線に乗車。そして乗り継ぎ、「帯広駅」には開業日当日の26日の23時42分に到着、一日で2809kmを移動すると言う快挙を成し遂げました。

北海道新幹線開業日当日鹿児島県の最南端「山川駅」を午前4時42分に出発し、「鹿児島中央駅」から新幹線に乗車。そして乗り継ぎ、「帯広駅」には開業日当日の26日の23時42分に到着、一日で2809kmを移動すると言う快挙を成し遂げました。

"すごい!!"のひと言です。

"自分ももう少し元気になったら、家内(店長)と一緒に鹿児島まで列車で移動してみたいものだな~!"と漠然と思っていましたが、事前に緻密な調査を行い、開業当日に一日での移動と言うその快挙に脱帽です。

しかも選びに選んで、帯広に到着と言う快挙。

新聞社ではこの情報を事前にキャッチしていてニュースになっているのに、帯広市長はじめ市の行政は居眠りしているんでしょうか!クス球割りや青空レディと市長、観光課の出迎えなど様々な演出を企画していればこれまた帯広市の知名度も格段にアップしたことでしょう。

ふるさと納税にも取り組まないという帯広市。

私自身も後知恵ですが、行政は機を見るに敏でなければ・・・

これも規制改革?

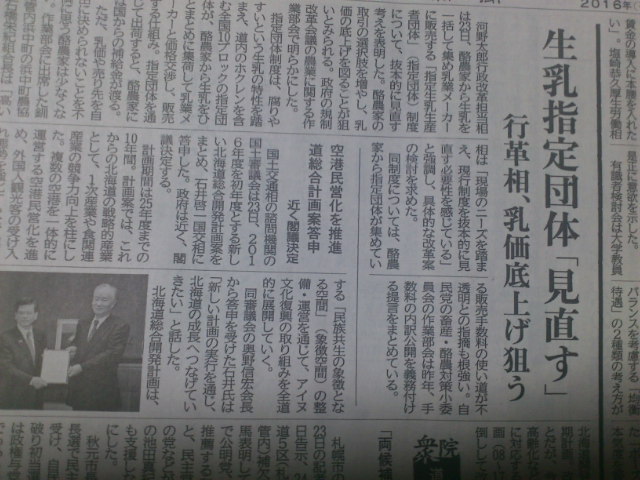

業界紙、日本農業新聞にこんな記事が載っていました。

「生乳指定団体、見直す」です。河野太郎行革大臣が乳価の底上げ狙う、とのサブタイトルがついています。これだけ見ると素晴らしい、是非頑張って!!と、応援したくなるような見出しです。本文にもその主旨では酪農家の取引の選択肢を増やし、乳価の底上げを図る事が狙い。とも書かれています。

「生乳指定団体、見直す」です。河野太郎行革大臣が乳価の底上げ狙う、とのサブタイトルがついています。これだけ見ると素晴らしい、是非頑張って!!と、応援したくなるような見出しです。本文にもその主旨では酪農家の取引の選択肢を増やし、乳価の底上げを図る事が狙い。とも書かれています。

さて、私どもの生産する牛乳(生乳)は基本全量買取で生産量も価格も国が管理しています。特に北海道は加工原料乳生産地域として指定され、飲用向け、バター向け、チーズ向け、脱脂粉乳などと用途別単価が設定されています。飲用向けが最も高く(都府県ごとに単価が違う)チーズ向けは最も低いためチーズ向けには補填金が有ります。そこで月ごとに飲用向け00%、チーズ向け00%、バターは00%とそれぞれの単価に用途別に振り向けられた量を掛算し1kg単価を算出します。そして各酪農家の生産量毎で収入が決まります。それに、生乳の成分や乳質によりプレミアムやペナルティが課せられ、当然ですが、それらに努力する人と無頓着の人では10年、15年の内に経営内容に歴然とした差が出てきます。きちんと競争の原理が働いています。

酪農家のコメントとしてJA浜中町の石橋組合長は、国に任せていると需給によって生産調整や緊急の増産要請があり、落ち着いて生産できない。またJA浜中町は全量ハーゲンダッツと契約してホクレンより高く販売している事もあり、酪農家の裁量に任せるべきとの意見のようです。また幕別町の田〇畜産はホクレンを脱退し直接栃木県?の取引業者に販売しkgあたりの単価が数円~10円ほど増えた!皆も自主的に販売先を選定することにより所得向上が図れるとの意見のようです。

何れも御最もな意見のように思います。が、見えていない現実があります。

今批判のあるこの制度は「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」と言って昭和40年に制定。翌41年施工された法律です。

戦前は個人とメーカーとの契約で牛乳を搾っていました。つまり自分で販売しようがどのメーカーに出荷しようが自由でした。その後、メーカー側から一戸一戸の支払い業務が煩雑なため、各戸に支払っていた乳代をどこか一括で受け取ってほしいと言う要請で産業組合が出来ました(帯広市の場合)。そして次に、雪印、明治、森永、などのメーカーによって乳価が違ったり、冬の飲用不需要期には出荷制限があったりと、酪農家にとって余りにも不安定この上ない事情が出始めました。

それらを勘案して、昭和41年、北海道酪農を安定的に拡大するため国の全量管理、補給金(メイカーの買取希望額と生乳の生産費の差額を埋める)の設定となりました。そのときに全国10の指定生産者団体(ホクレンなど)も組織され、酪農家は全てJAを通じて、生産者団体へ。生産者団体はメーカーのニーズを調整し、余すことなく全量買ってもらうといった生産と販売の分業化が進んで今日まで続いて来ました。

過去の例から見ても、生乳を個人で販売するには余りにも多くのリスクが有ります。

また韓国の例ですが、もっと酪農家を減らし国内で飲用牛乳のみ生産し、チーズ、バター、脱脂粉乳等は外国から輸入すればよいと言う風に合理的に考えれば全てが最も高額な飲用乳価に設定できますし、残った酪農家はリッチになるかもしれません。が、しかし果たしてそれでよいのでしょうか?安心安全な国内産をドンドン減らし、輸入のために爆買いの中国などと張り合い、国民の生命を危険にさらしても良いのでしょうか。

韓国の二の舞はごめんです。