液炭

液炭と書いて"えきたん"と読みます。皆さんこの固有名詞、ご存知でしたか?

日本液炭株式会社の略称で"液炭"と言い、炭酸ガス製品の製造、商いをされているそうです。

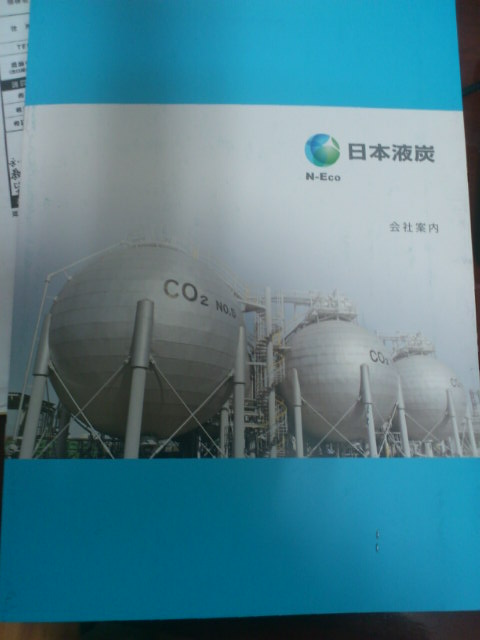

パンフレットによりますと・・・

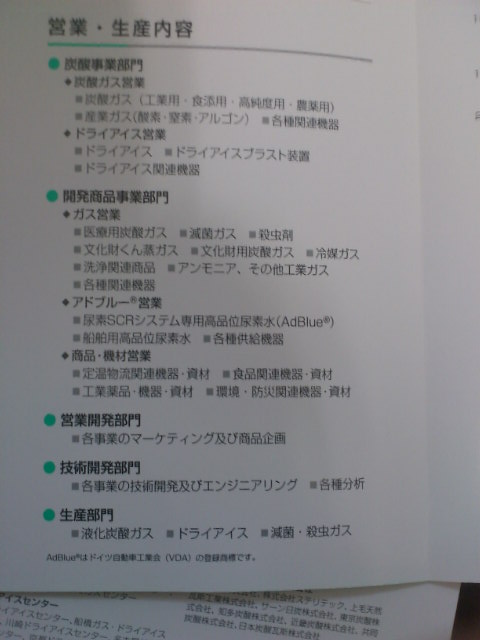

図のように営業ジャンルは多岐に亘り、農業や飲食関係にも相当深く係わっているようです。炭酸ガス充填パックで花や野菜果実の鮮度保持。炭酸ガスを使った害虫駆除や促成栽培など。又われわれに最も身近な所ではドライアイスや炭酸飲料・・・・。その他医療、工業、汚水処理などの化学、消化ガス等々・・・・。そして最近ではNOx削減と言う法規制が強化されディーゼルエンジン車には"AdBlue(高品位尿素水)を添加しないとエンジンをスタートさせることが出来ないようになってきているそうです(知らなかった・・)。このAdBlueを国内で液炭一社で製造販売を始めたそうです。

図のように営業ジャンルは多岐に亘り、農業や飲食関係にも相当深く係わっているようです。炭酸ガス充填パックで花や野菜果実の鮮度保持。炭酸ガスを使った害虫駆除や促成栽培など。又われわれに最も身近な所ではドライアイスや炭酸飲料・・・・。その他医療、工業、汚水処理などの化学、消化ガス等々・・・・。そして最近ではNOx削減と言う法規制が強化されディーゼルエンジン車には"AdBlue(高品位尿素水)を添加しないとエンジンをスタートさせることが出来ないようになってきているそうです(知らなかった・・)。このAdBlueを国内で液炭一社で製造販売を始めたそうです。

この営業・生産内容の中のアドブルーと言う項目が環境関連産業と言うことで今注目されているそうです。

この営業・生産内容の中のアドブルーと言う項目が環境関連産業と言うことで今注目されているそうです。

私どもの牧場がこの液炭と業務提携を結ぶとか、そんな大それた話ではありませんし、有る訳がありません。しかし、害虫駆除、花菜類の鮮度保持、成長促進など今後我が家の農業に関連してくるかも知れません。翻って24~25年ほど前、我が家で大手住友化学のバイオガスの実証プラントを造りガス発電の可能性試験をやりました。ジャンル外の事って面白いですよ!

9日の投稿での"大人な四人"のところでご紹介させていただいた大手運送会社の顧問〇井〇美さんが、上記液炭の執行役員「〇谷〇一氏」と北海道支店の「〇村〇秋氏」を伴い尋ねてきてくれました。

平成3年に消費者交流を始めてから様々なジャンルの人たちが尋ねてくれるようになりました。その人たちは自分にない専門知識を豊富に持った方々です。つまりこの25年間で、生き字引と言いますか、生きた人間の百貨辞典のページを沢山重ねることになりました。先日はLIXIL。そして昨日は液炭が新たに一ページ加わりました。

仲良し

昭和2年(1927年)一月生まれの彼氏?89歳と平成27年(2015年)二月生まれの彼女?・・・・・

時々喧嘩もするけど、大半は彼氏の負け!!?

今日は二人仲良くテレビ鑑賞・・・・・・

百年目の開拓者Ⅲ

5月の始め頃から、元水田の耕作放棄地の開発について"よもやま話"に載せて来ました。

今日そのデントコーン畑を見てきたら嬉しいことに綺麗に生え揃っているじゃ有りませんか・・・

いやあ、この画面ではよく分からないなあ・・・。もう一枚

いやあ、この画面ではよく分からないなあ・・・。もう一枚

だめか!肉眼ではよくわかるんですが・・・。開墾から播種まで遅れに遅れたので、まだまだ小さいんですね。他の畑ではもう30cmくらいに伸びているんですが・・・・・。兎も角、開墾が上手くいったことが嬉しくて携帯で写真を撮ってきたんですが、だめですね。又、もっと成長した頃に報告いたします。

だめか!肉眼ではよくわかるんですが・・・。開墾から播種まで遅れに遅れたので、まだまだ小さいんですね。他の畑ではもう30cmくらいに伸びているんですが・・・・・。兎も角、開墾が上手くいったことが嬉しくて携帯で写真を撮ってきたんですが、だめですね。又、もっと成長した頃に報告いたします。

北海道は大きい

10日の道新に、面白い広告が載っていました。

北海道の中に15の都府県が入り、且つ新潟県がもう1つ入るくらいの余白があります。

北海道の中に15の都府県が入り、且つ新潟県がもう1つ入るくらいの余白があります。

ざっくりした言い回しで日本の国土の2分の1が本州、本州の2分の1が北海道、北海道の2分の1が九州・・・・と言う風に習いました。このように北海道の地図にピースに分けた都府県を入れてみる(全く上手く当てはめたものです!)と・・・・、本当に北海道の広さを実感します。人口比は北海道538万人に対して組み込まれた15の都府県の人口は5327万人です。そして先に書いたように新潟県もう1つ分の余白があるのでプラス230万人ですか・・・?!

以前、デンマークを訪問した時に得た知識では、彼の国の国土は北海道の半分、人口はほぼ北海道と同じ500万人余り。農業の技術や協同組合精神、加工技術が高度に発展し、自動車や家電などの製造は海外に依存するばかり。ガソリン代も非常に高かった記憶があります。電力は"北海"特有の風を最大限利用した風力発電や家畜の糞尿を利用したバイオガス発電。それでいて国防軍まで持っている完全なる独立国(勿論のこと)でした。

北海道はデンマークと比べても農地の広さは遜色なく、広大で豊富な森林資源や水資源更には温泉などの地熱資源もあり、農業技術も国内はもとより諸外国に比してもまさに最先端を行っています。又、中国や韓国、中央アジア更にはロシア東部のカーゴ基地としても有望かも・・・・・

鳥羽伏見の戦いから始まる、幕府と薩長の戦いで各地を転戦し一時は榎本武揚や土方歳三らを中心とする蝦夷共和国が函館を首都として誕生していたけれど、函館戦争で政府軍に破れ、あっという間に消滅してしまいました。それから150年後の今、蝦夷共和国が存続していたら食糧の一大生産国として、貧しくても東京政府の予算に頼らず生き生きとした国作りが出来ていたのでは・・・

生活者と消費者

6月7日、ホクレンビル1Fの会議室において、酪農教育ファーム北海道推進委員会の総会が開かれました。

私のほうから最近の情勢に触れ、国の規制改革会議の提案の中に酪農における指定団体制度の見直しが盛り込まれ、酪農業界はハチの巣をつついたような大騒ぎになっています。が、この議論は置いておいて、我が酪農教育ファーム活動に対して一社)中央酪農会議とホクレンなどの指定団体が金銭面や事務局機能を全面的にバックアップをしてくれています。万が一指定団体制度が廃止されるようなことがあれば、全国で酪農教育ファームとして認証されている300牧場の意見交換や切磋琢磨する場、教材の開発などの機能が失われてしまう可能性が高まって来ました。そういった危機感を持って酪農教育ファームの推進に邁進しましょう!と言ったような挨拶をさせて頂きました。

今年度は教員対象、管理栄養士を目指す学生、小学校への出前授業など活動方針を決めました。

次に活動要領の変更の中で、「酪農体験を通して消費者に酪農の大切さを訴求しよう・・・・」と言った文言を「・・・・生活者に・・・・」と変更提案をしました。その中で或る委員から「消費者を生活者と言う文言に置き換える必要はあるのか?生活者と言う言葉は余り聞いたことがない!!」との意見でした。

消費者とは、ただ単に自分や家族に必要と思うものをなるべく安く手に入れる人々のことで、生活者と言うのは、自分の消費活動による環境への負荷の軽重や廃棄物の軽減を考える等、多様な価値観を持って多様な生活行動をする人々のことをいいます。

酪農教育ファーム活動とは農業、酪農を牛乳の生産現場としてではなく多面的な視野から評価をして頂く活動です。

道内でも60余りの牧場が酪農教育ファーム活動に取り組んでいます。