與七さん

27日午後、ウエモンズハートの店内でJAの職員と話しをしている最中の事。

ツナギ姿の息子が「オヤジ、お客さんだよ!」と声をかけてきた。

呼ばれるまま店の外に出て見ると、クールビズで背広を着た10数人の集団が居るではないか。

はて?見学などの予約は無かった筈だがと思いつつ目を移すと、一際ニコニコした白髪のおじいちゃんに目が釘付けになり、思わず「アレー、與七さん!お久しぶりです。お元気そうで...」と手を握りしめた。

與七さんを含むこの一団は、東京都酪農組合の役員一同で、

育成牛を委託育成して貰っている本別町の公共牧場を視察して来た帰りだそうだ。

東京都下の酪農家は現在39戸にまで減少。風前の灯状態だそうだ。

與七さんのフルネームは小泉與七。住所は練馬区大泉学園駅近くにあり、東京23区内唯一の酪農家でもある。

今から26年前の平成10年に、社)中央酪農会議が主催する酪農教育ファーム活動の立ち上げに、オレと共に呼ばれた中の一人が小泉與七さんだ。

当時の與七さん曰く「大正時代からの牛飼いで、畑の真ん中だったものが、街がどんどん我々農家を飲み込んで行った。すると近隣住民となった人達から臭い、ハエが多い、夜の牛の鳴き声がうるさいなどと苦情が入り始め、挙句には区役所や保健所の職員なども定期的に、移転勧告に来るようになった。

そろそろ潮時か、いつ止めようかと思案する日々が続いたある日、近隣の大泉学園小学校教員の横山弘美先生が小泉牧場を訪ねて来た。最近小中学で総合的学習の時間が導入され、クラス担当教員の裁量で授業が作れるようになった。ついては小泉牧場で牛に触れさせて貰い、お産を見学したり、乳搾りや餌やりなどを通じて「食や命の教育」をやって見たいと、相談があった。」

その事をきっかけに、それまで「邪魔な牧場」だったのが一転して「無くてはならない牧場」になったと感慨深げに語っていたものだ。

今は息子の勝さんが同じ場所で頑張っている。

そんな理念を元に平成11年に地域交流牧場全国連絡会が組織され、その活動の柱が酪農教育ファーム活動となり、更に平成16年には、今度は国が食育基本法の条例を制定する嚆矢となっていたのだ。

與七さんの突然の来訪で、40代後半の一時代を思い出し、懐かしく感慨に浸った。

「帯広の森」とオレ

「帯広の森」計画から除外して貰い、人生の重荷を背負わず「やったー」と思う間も無く、

移転が無理なら現在地に牛舎を建てると言い出すオヤジ。

人生の旅の方角も決まっていないのに、旅支度をさせられるようなもので、

「一難去ってまた一難」とはこの事だと、自分の身の上を恨んだりもした。

しかし自分自身手をこまねいていた訳ではない。

当時、1960年代後半。先進地の酪農、農業を学ぼうと、海外実習がブームになりつつある時代。

派米協会とかホクレンなどでも実習先を紹介してくれるのだが、今日の日本の技能実習制度と同じで、

共同生活を送りながら派遣先に通うと言う方式が主で、一年或いは二年と実習をしても

牛の飼養技術は元より、英語すらも満足に習得出来ずに帰国する者も少なからずいた。

自分自身酪農技術の習得には関心がなかった。

兎も角英語を日本語と同じように自在に使えるようになるチャンスと捉えていた。

高卒後、国内のブリーダーと言われる酪農家に実習に入ったのには、酪農の実習ばかりでは無く、

2〜3シーズン酪農実習を続けると、アメリカのブリーダーの牧場を紹介してくれ、尚且つ人物保証もしてくれるのだ。

このコースで実習に入るとファームボーイとして家族と一緒の扱いをしてくれるのだ。

より確実に英語を習得出来る方法としての、徒弟制度の様なシステムを選択したのだ。

高卒後2年乃至3年の国内実習を経て、アメリカの牧場を紹介してもらおうと言う腹づもりだった。

当時早来町の竹田牧場に卒業間もない3月31日に実習に入った。

実習では一生懸命頑張ったことが認められ、親方からはもう1年働いてくれたら、

来年にはカナダの牧場を紹介してやるので、もう1年頑張ってくれと約束してくれた。

そんな翌年の2月オヤジから1本の電話が入った。

「あぁフミか。今年4月から我が家の実習生が婿入りすることが決まり、人手が足りなくなるので、実習を取りやめ家に帰ってこい。」

そんなオヤジの電話に驚きつつ「国内とアメリカ合わせて4、5年実習をさせてくれと頼んだんじゃないか?」と言うのがやっとだった。

「何をわがまま言っている。人手が足りなくなって、我が家も大変になるんだ。ともかく帰ってこい。」と、有無を言わせない。

そんなオヤジの迫力に気押され、これから19歳を迎える年齢なので、ここで一旦家に帰っても、アメリカカナダに実習に行くチャンスはあるだろうと、

自分を納得させ、家で働くことになる。

自分の将来に対してそんなあやふやな気持ちの中で、帯広の森計画による牧場移転や牛舎の新築話が次々と持ち上がって来るのであった。

続く

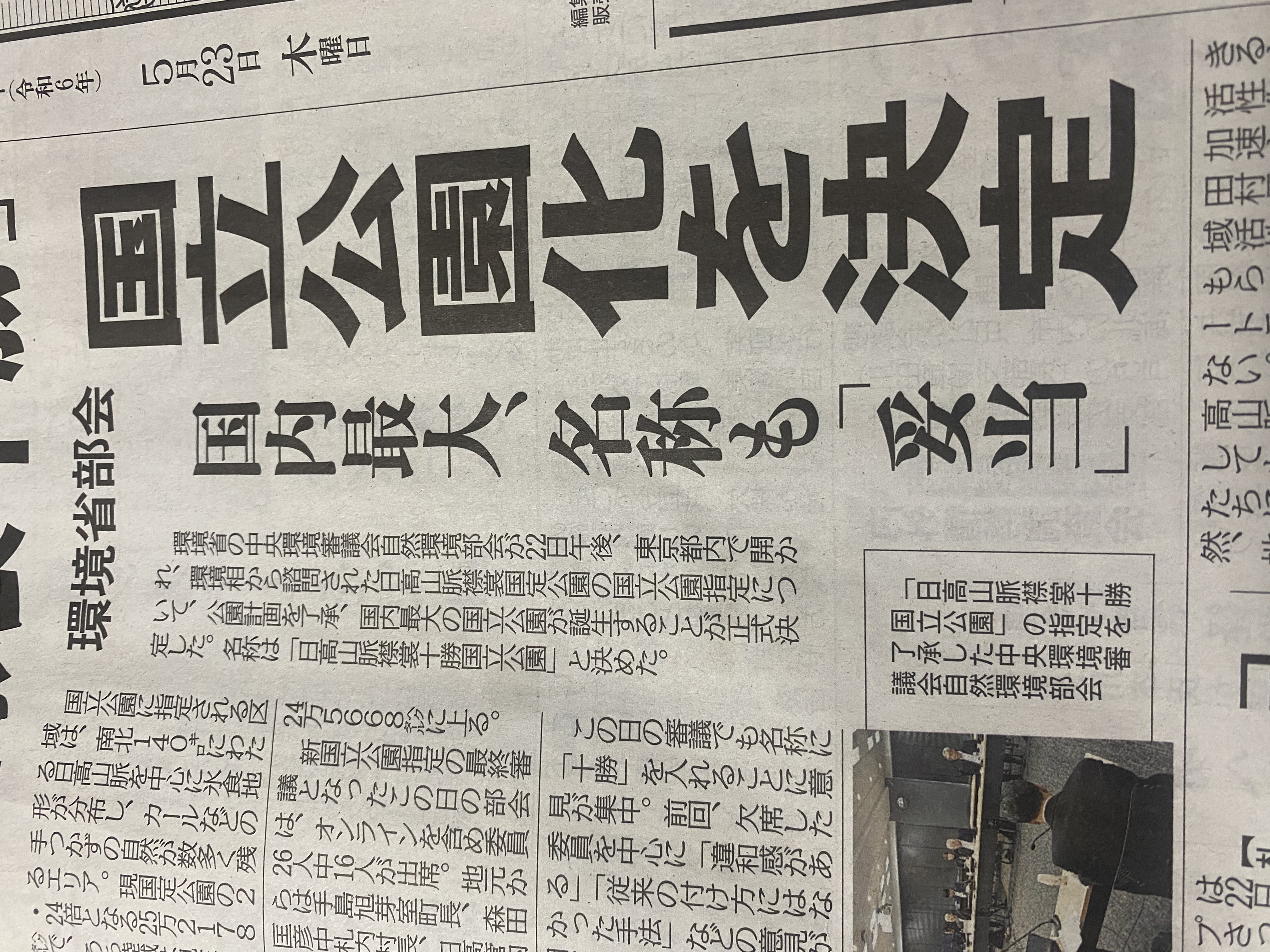

「十勝」を入れて決定

地元紙5月23日付け第一面

「日高山脈襟裳」国定公園から「日高山脈襟裳十勝」国立公園と名称に「十勝」を入れ、面積は25万2178haと現行の2.24倍に拡大して

国立公園指定が22日、決まった。

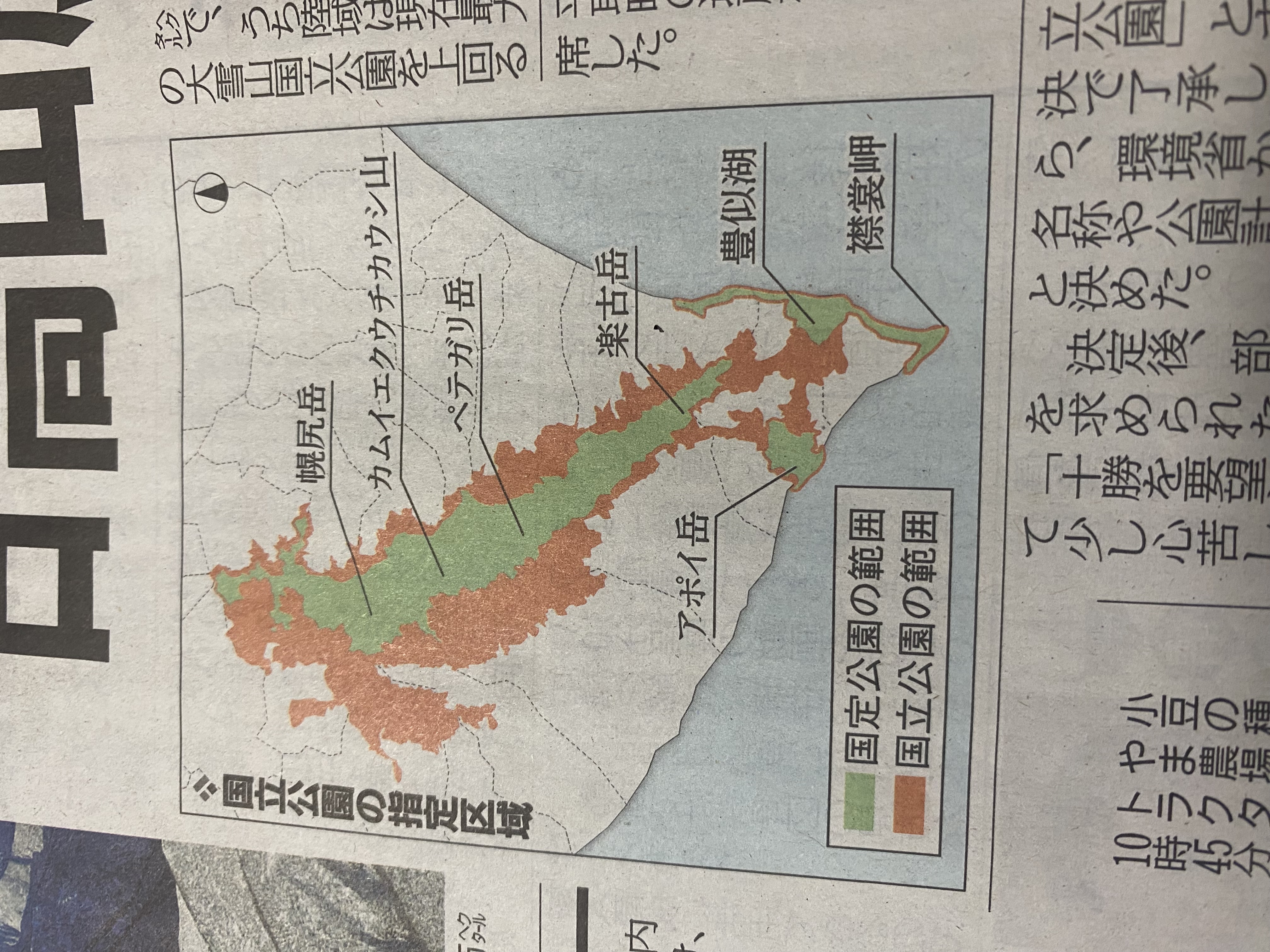

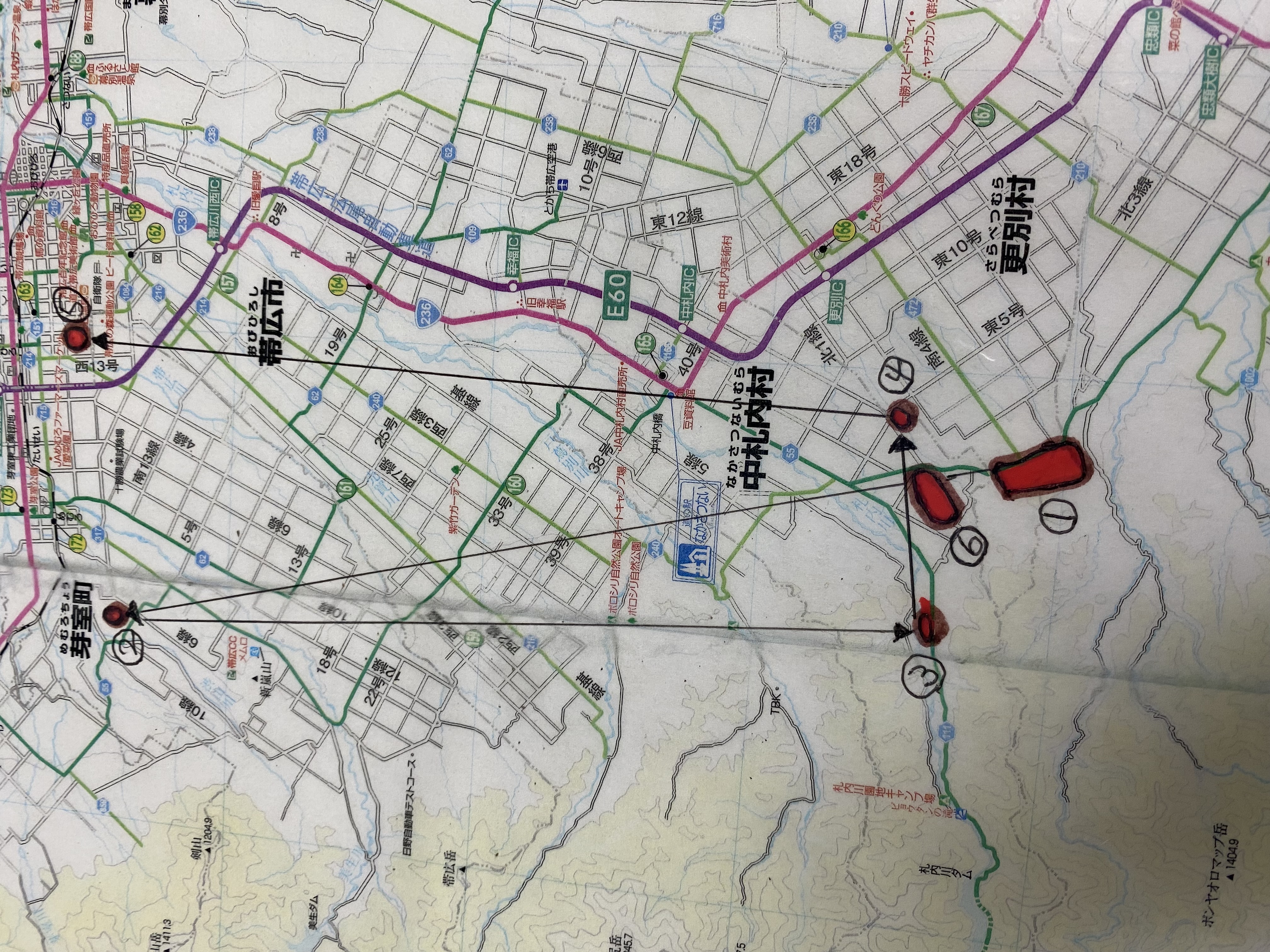

上記地図の緑の部分が国定公園時代の指定面積。それに新規にオレンジ色の部分を追加して

国立公園になった様だ。

この地図の最上部に記載されている幌尻岳の東方の十勝幌尻岳(通称カチポロ1,865m)が、我が家の南西方向に一際高く見える。

我が家のほぼ真西には剣山が見える

「帯広の森」とオレ

前々回、今年50年をむかえた「帯広の森」とオレについての続き...

「帯広の森計画については、まだ意向調査の段階なので、決定ではなく最悪除外もあり得るなぁ」

農業高校を卒業し、酪農学園短大2コースに進学しその一年生の夏期半年間は早来町の当時ブリーダーとして高名な

竹田牧場で実習を積んでいるオレの人生の方向舵は、広瀬牧場の後継者として進んでいるものと、

誰の目にも映っていたに違いない。

しかし、さにやあらん。

酪農家に生まれたからって何故酪農をやらなくちゃいけない?と、18才のオレの心の羅針盤は振れに振れていた。

土地が5倍になり、住宅施設も軒並み新築と言う移転条件を受け入れてしまえば、

オレの人生なし崩し的に酪農の道に曳きずり込まれていくと言う恐ろしさに苛まれていたのだが、

「計画の除外もあり得るなぁ」の一言で、オレの心の嵐は凪いだのだった。

いつか外の世界へ旅立つには、下手な荷物を背負い込むより現状維持のままがいい。

先ず大切なのは、親父が納得するような、移転をしない理由付けだ。

昭和46年当時、農作業は農耕馬からトラクターに替わりつつあり、乗用車を持っている農家は

未だ一握りと言う時代だ。

そこで「オレも遠からず結婚するだろうけど、田舎に行けば行くほど結婚の前提条件が

悪くなる。それはいやだ!種治祖父さんが14才で岐阜から十勝へ。その十勝では芽室の報国、南札内、元更別

そして現在地へと、不断の努力でこんなに恵まれた土地へと移って来られたんだろう。

帯広の街がどんどん発展しても、市街化地域と広瀬牧場の間には広大な森が広がり

誰に邪魔されず、ここで続けられるだろ。何で先へ先へと先回りしてる田舎に行かなくちゃ行けない⁉️」

それを黙って聞いていたオヤジは「よし分かった。残念だけど「帯広の森計画」からはずしてもらう様にするけど、それでいいんだな?」と

それ以上多くを語らなかった。

大正7年に渡道後の移転の足跡

上手く説得できたようだ。

暴風に見舞われてい自分の人生だが、これで少しの間自分のやりたい事をじっくり探せるなぁ、と安心!

しかしそれも束の間の静けさだった。

よく年の事、「明日、江口さんが来てくれるんだけどお前も一緒に話しを聞かんか⁈」

と言うではないか。

江口さんは、母の妹の旦那さん。つまりオヤジの義理の弟。オレから見ると母方の叔父で

腕のいい大工さんだ。彼の兄と弟の3人で山根建設と言う小さな建設業を営んでいた。

「えっ、江口さん?何で?」と訝るオレにオヤジは

「お前がせっかく跡を継いでくれるのに、今の牛舎では手狭だから、思い切って大きな牛舎を

建ててやろうと思ってな!」

いやはや、「一難去ってまた一難」とはこの事か...

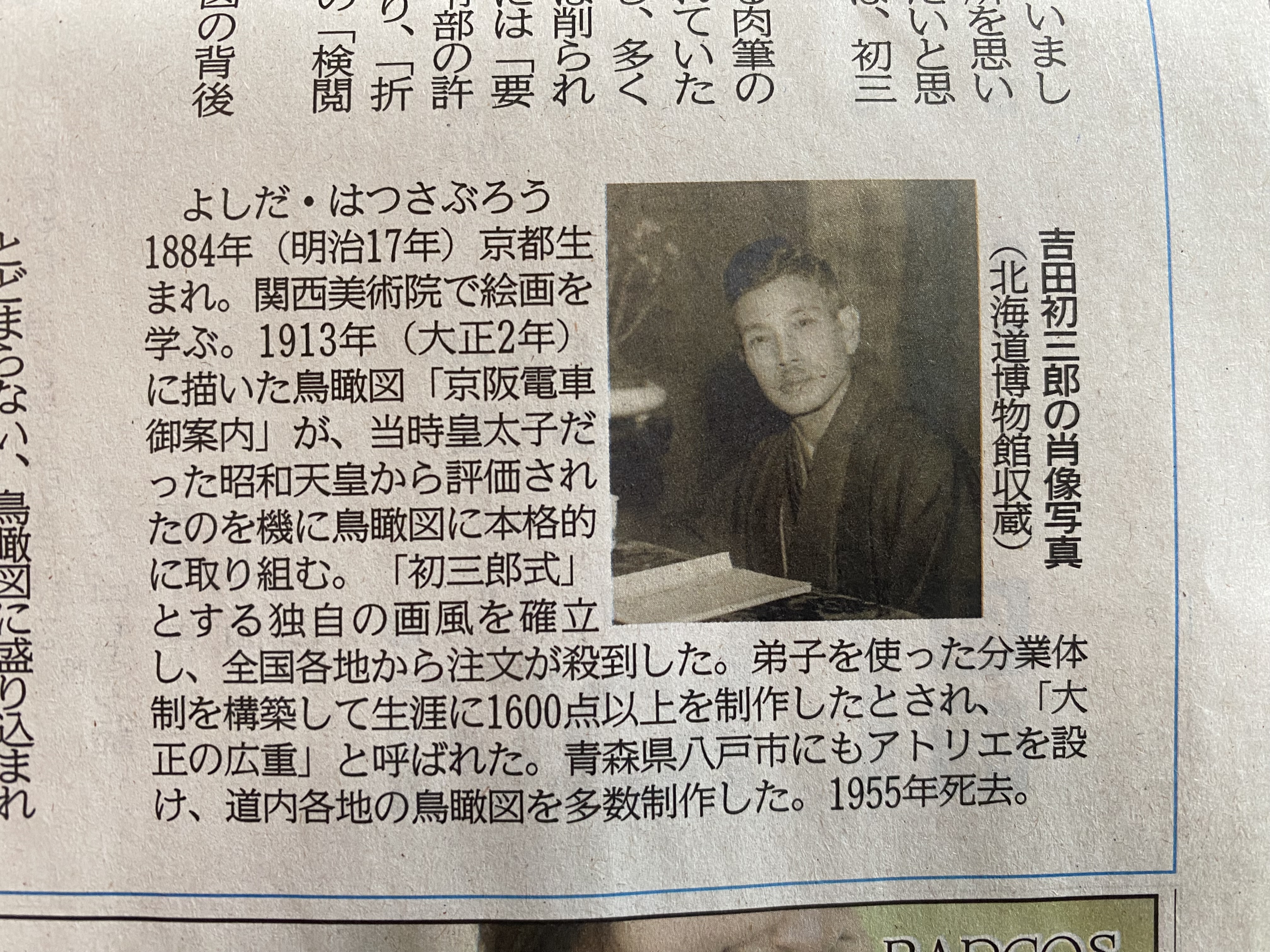

吉田初三郎

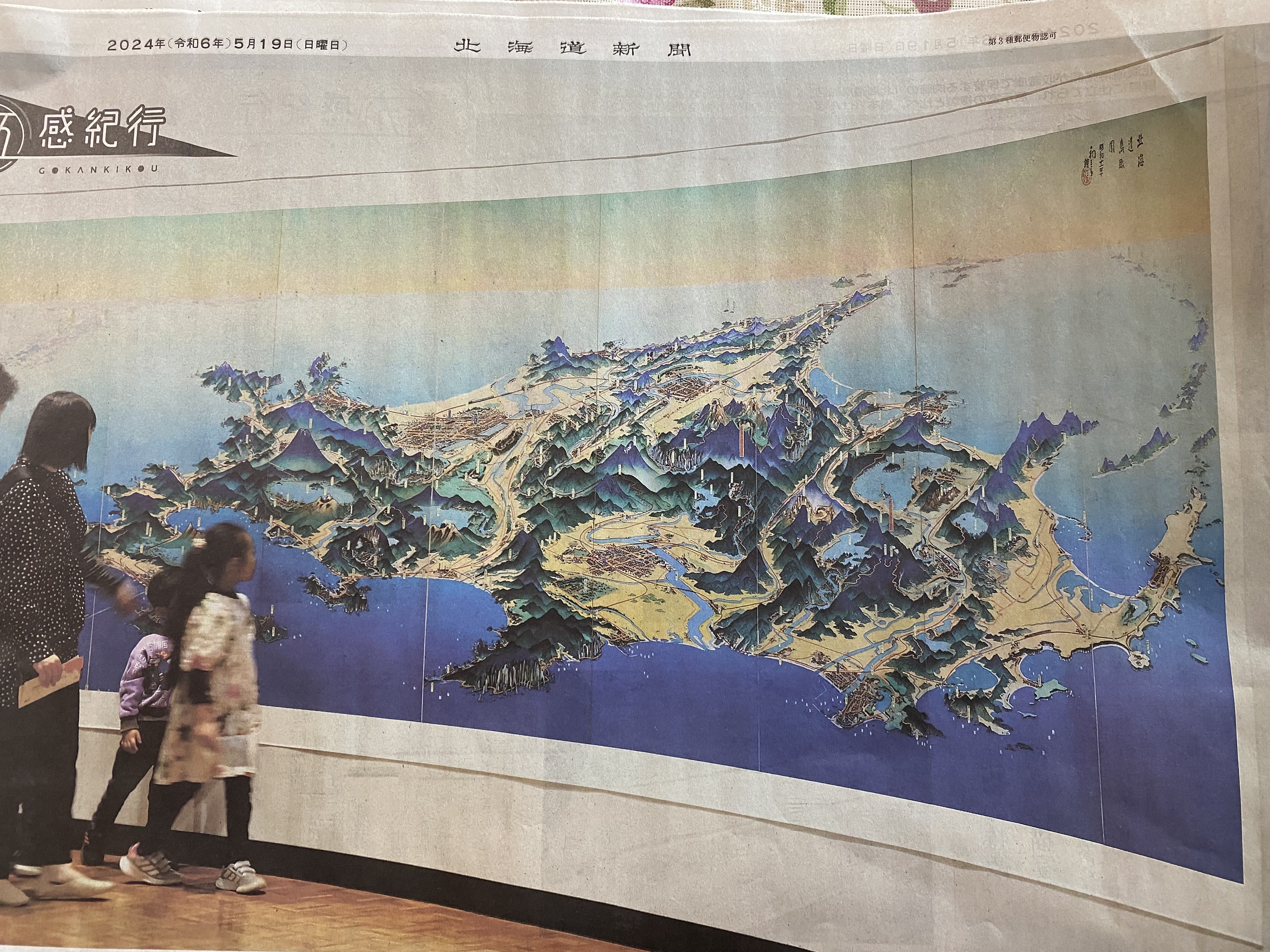

道新日曜版「新五感紀行」の第一面

北海道博物館2階展示室で公開されている縦1.7m、横5.7mの大作「北海道鳥瞰図」だ。

大胆にデフォルメされている為「どこかの島?」と一瞬思ってしまうが、よく見ると我が北海道。

太平洋側から見た図で、十勝平野が眼前に迫っていて、農業立国の面目躍如だ。

今だと羽田空港を飛び立ち、東北太平洋側を北上。八戸から太平洋側に進路を変えると間も無く左手に襟裳岬が見えて来るが、その位置で2万m?いや3万m位まで上昇すると、

この絵にある様に北は稚内や利尻礼文、東は国後択捉まで見えるのかも!

新千歳空港への進入経路でなくて、良かった!

昭和11(1936)年に吉田初三郎と言う人が描いたものだそうだ。

明治17(1884)〜昭和30(1955)享年72才。

アレ?オレも今年72才。

オレには何が残されているのだろう。